2025.07.25

岡山県の住宅に係る補助制度のまとめvol.6(#津山市)[2025年度]

注)2025年度に作成した時点の情報です。新しい情報は各自治体のHPでご確認下さい。

★★津山市の住宅関連の助成制度★★

目次

▶耐震診断・木造住宅耐震の改修補助制度

▶津山市太陽光発電発電設備設置補助制度

▶ 津山市スマートエネルギー導入補助金

▶生ごみ処理機設置事業補助金

▶ 合併処理浄化槽の設置補助制度

▶浄化槽清掃料補助金

▶アスベストの分析調査・除去工事を行う場合の補助制度

▶津山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助

☆代理受領制度可!とは…

これまで申請者へお支払していた補助金を、直接津山市から施工業者へお支払することで、

申請者の一時的な金銭負担を軽減するもの。

詳しくはコチラ→支払い助かる!耐震改修の代理受領制度

▶耐震診断・木造住宅耐震改修補助制度 ☆代理受領制度可!

⇛戸建て住宅の耐震診断(現況診断)費の一部を補助する制度

令和7年4月1日~申請受付開始

★木造住宅耐震診断事業

【一般診断(現況診断)】耐震診断経費90,000円の内、80,000円を補助(自己負担10,000円)

【一般診断(補強計画)】耐震診断経費90,000円の内、80,000円を補助(自己負担10,000円)

【精密診断】補助対象経費の3分の2

[対象条件]

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅

・兼用住宅の場合は、建物の半分以上が住宅の用途であること 等

★戸建て住宅耐震診断事業

補助対象経費の3分の2

★木造住宅耐震改修工事事業

【全体耐震改修工事】補助限度額 800,000円/補助率 補助対象経費の2分の1

※(ただし、1平方メートル当たり34,100円を限度とする。

・補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工された地上階数2以下の木造一戸建ての住宅で、耐震診断(一般診断)による

既存木造住宅の性能が上部構造評点1.0未満のもの、又は既存住宅性能評価による既存木造住宅の性能が耐震

等級1に満たないもの

【部分耐震改修工事】補助限度額 400,000円/補助率 補助対象経費の2分の1

【耐震シェルター】補助限度額 200,000円/補助率 補助対象経費の2分の1

【防災ベット】補助限度額 100,000円/補助率 補助対象経費の2分の1

・補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工された地上階数2以下の木造一戸建ての住宅で、耐震診断(一般診断)による

既存木造住宅の性能が上部構造評点1.0未満のもの。

※以下の①~③のいずれかに該当する世帯のみ

①低所得者(収入分位25%以下)の世帯

②65歳以上の方が居住している世帯

③障がい者の方が居住している世帯

※一の世帯につき1箇所を限度とする

▶ 津山市スマートエネルギー導入補助金

津山市では、地球温暖化防止の観点から、「脱炭素社会の実現」につながるスマートエネルギーの導入に向けた

取り組みを進めており、家庭用ヒートポンプ給湯器(以下、エコキュート)、定置用リチウムイオン蓄電池、

窓断熱、V2H充放電設備、軽EVの導入に対する補助を実施。

[受付期間]令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)まで

※申請は、機器の設置完了後または車両登録後 に行ってください。事前申請や予約は受け付けていません。

★【エコキュート】

[補助金額]補助対象経費から国等補助金を除いた額に、10分の1を乗じた額(上限4万円)

[機器要件]

・JISC9220に定める年間給湯保温効率または年間給湯効率が3.0以上であること

・保証書の日付けが令和7年2月1日以降であること

・未使用のものであること(リース不可)

・エコキュート以外の給湯機器(ガス給湯器、電気温水器等)からの交換であること

★【定置用リチウムイオン蓄電池】

[補助金額]補助対象経費から国等補助金を除いた額に、10分の1を乗じた額(上限10万円)

[機器要件]

・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

において補助対象としている機器であること

・保証書の日付けが令和7年2月1日以降であること

・未使用のものであること(リース不可)

★【窓断熱】

[補助金額]補助対象経費から国等補助金を除いた額に、10分の1を乗じた額(上限5万円)

[機器要件]

・公益財団法人北海道環境財団が既存住宅における 断熱リフォーム支援事業 又は 住宅省エネキャンペーン2025 において

補助対象としている機器であること

・出荷証明書に記載の納入日が令和7年2月1日以降であること

・未使用のものであること(リース不可)

★【V2H充放電設備】

[補助金額]補助対象経費から国等補助金を除いた額に、5分の1を乗じた額(上限8万円)

[機器要件]

・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(CEV補助金) に

おいて補助対象にしているV2H充放電設備であること

・保証書の日付けが令和7年2月1日以降であること

・未使用のものであること(リース不可)

★【軽EV】

[補助金額]補助対象経費から国等補助金を除いた額に、10分の1を乗じた額(上限10万円)

[機器要件]

・NeVが CEV補助金 において補助対象にしている電気自動車のうち、軽自動車であること

・車両登録日が令和7年2月1日以降であること

・未登録車であること(リース不可)

再生可能エネルギーの導入を促進し、地域脱炭素の実現と地域経済の活性化に向けて、自家消費型家庭用太陽光

発電設備の設置に対する補助を実施。

[補助金額]システム出力値1キロワットあたり5万円(上限25万円)

[受付期間]令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)まで

※工事の契約・着工前に交付申請が必要ですので、ご注意ください

[主な要件]

・システム出力値が、10キロワット未満であること

・発電した電気が設備を設置した住宅の敷地内において30%以上消費されていること

・FIT及びFIP制度による売電を行わないこと

・同種の設備に対して、国等から補助を受けないこと 等

生ごみの減量に役立つ処理機器の購入に対する補助事業です。

★生ごみ処理機設置事業補助金

電気式の生ごみ処理機 を購入する際の補助金です。

[補助金額]購入金額の2分の1(上限3万円)

[受付期間]令和7年度 ※補助金額が予算上限に達した場合、受付を終了します。

[主な要件]

・過去5年以内にこの補助金を受けていない家庭で1台(基)限りの補助

・市税等に滞納がないこと

・指定販売店で補助対象の機種を購入すること

★生ごみ処理容器設置事業補助金

コンポスト・ぼかし処理容器 を購入する際の補助金です。

※必ず、購入前に環境事業 課3R推進係 までご連絡ください。

[補助金額]

⇛コンポスト容器 購入金額の2分の1(上限3,000円)1家庭につき2個以内

⇛ぼかし処理容器 購入金額の2分の1(上限1,500円)1家庭につき4個以内

[受付期間]令和7年度 ※補助金額が予算上限に達した場合、受付を終了します。

[主な要件]

・過去5年以内に購入限度の補助金を受けていない家庭

・市税等に滞納がないこと

・津山市内の取扱店から購入すること(インターネットで購入したものは対象外)

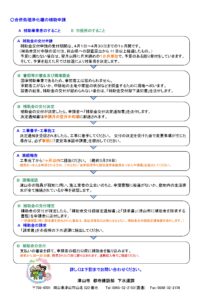

水質汚濁の大きな原因となる生活雑排水を抑制できる合併処理浄化槽の普及促進を奨励し、設置補助制度を

設けています。

[補助金額]

・対象地域 津山・加茂・阿波・勝北地域(豪雪指定地域)

5人槽:390,000円 7人槽:474,000円 10人槽:660,000円

・久米地域(非豪雪指定地域)

5人槽:332,000円 7人槽:414,000円 10人槽:548,000円

[対象者]自らが居住する専用住宅に10人槽以下を設置しようとするもの

[主な要件]

・浄化槽の設置により、汚水処理未普及解消につながること

・浄化槽法に基づく設置届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けていること

・販売・賃貸等営利を目的とした専用住宅でないこと

・交付決定通知を得る前に、合併処理浄化槽本体工事等 補助の対象となる部分の工事に着手しないこと 等

災害により雨水等が浄化槽に流入して機能に被害を受け、機能回復のため実施した「浄化槽清掃」の手数料に

ついて、その一部を補助する制度

[補助金額]支払った、浄化槽清掃料の範囲内(3,000円を上限)

[対象者]風水害等の自然災害により、 床下浸水(土台が水につかってしまった状態)以上の災害が発生 し、

浄化槽の機能に被害を受け、 機能回復のため浄化槽清掃の必要が生じた方

令和7年度で終了予定!

※注意!事業着手前に補助申請が必要です。予算枠など条件がありますので、お問い合わせください。

建築物に吹付けられているアスベストの分析調査・除去工事を行う場合の補助制度

[補助金額]

・分析調査:補助対象経費分(1棟当たりの上限額は25万円)

・除去工事:補助対象経費の3分の2以内。(1棟当たりの上限額は400万円)

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建築されている「危険住宅」の除却

若しくは、「危険住宅」に代わる安全な場所での住宅の建設、購入、または改修の利息に相当する額への助成制度

[補助金額]

(1) 危険住宅の移転を伴う除却等に要する費用 :975,000円

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び危険住宅に代わる住宅の改修のため、金融機関から融資を

受けた場合、当該借入金の利子相当額(年利上限あり)住宅建設 3,250,000円 ・土地購入 960,000円

[注意事項]補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得も含む)

または改修等の契約をした場合は、補助事業の対象になりませんのでご注意ください。 補助金の交付申請にあたり、

必ず都市計画課と事前相談を行い、あらかじめ申請に必要な事項等について確認してください。